Maestro de un genio

Juan López de Hoyos: maestro de Cervantes y cronista del Madrid renacentista

¿Y si el mayor legado de un maestro no fuera su obra, sino la huella que deja en aquellos a quienes enseñó?

Hay nombres que atraviesan los siglos elevados sobre estatuas ecuestres o impresos en billetes. Y hay otros que avanzan en silencio, como una mano invisible que sostuvo la pluma ajena. En la historia de la literatura española, uno de esos nombres discretos es el de Juan López de Hoyos. Maestro de escuela, humanista tenaz, sacerdote sin alardes y cronista de una ciudad que comenzaba a intuir su destino de Corte, su figura quedó eclipsada por el fulgor de su alumno más célebre: un tal Miguel de Cervantes.

Y, sin embargo, basta afinar la mirada y detenerse en esa frontera sutil que separa el talento innato de la vocación cultivada para que emerja una escena humilde y poderosa a la vez. Un joven de familia errante, con más hambre que méritos académicos, cruza las puertas del Estudio de la Villa en busca de instrucción. Allí le aguarda un maestro que, lejos de limitarse a enseñar gramática, despierta el pensamiento; que no corrige solo con tinta roja, sino que desliza libros prohibidos para abrir conciencias; que no forma súbditos, sino ciudadanos críticos.

¿Puede escribirse El Quijote sin haber leído antes a Erasmo en voz baja, al amparo de un maestro? ¿Puede nacer una obra capaz de sacudir los cimientos del pensamiento sin haber tenido cerca a alguien que enseñara, antes que nada, a dudar?

López de Hoyos no persiguió la gloria, pero sembró una semilla que acabaría transformando la historia de la lengua. No fundó una escuela con su nombre, pero levantó una manera de enseñar que aún hoy nos interpela. Apostó por el humanismo cuando el dogma apretaba, por el pensamiento en tiempos de obediencia y por la palabra cuando el silencio resultaba más rentable.

Este artículo no es solo una reivindicación de su figura, es también un homenaje a todos esos maestros capaces de ver en sus alumnos lo que ellos mismos aún no sospechan; a quienes enseñan no por vanidad, sino por vocación; y a quienes comprenden que la educación, lejos de ser una cadena de montaje, es un acto de fe en lo que todavía no existe.

Si Miguel de Cervantes fue el genio, Juan López de Hoyos fue la brújula que le ayudó a orientarse.

Por eso Madrid, ciudad de letras y memoria, le debe algo más que una placa en una fachada… le debe el recuerdo. Hoy nosotros, lectores y caminantes, empezaremos a saldar esa deuda.

II. UN TIEMPO DE CAMBIO: EL MADRID DE FELIPE II_

A mediados del siglo XVI, Madrid era una villa grande, pero no excepcional. Carecía de universidad, de catedral, de puerto fluvial y de una tradición cortesana digna de mención. Y, sin embargo, en 1561 ocurrió lo inesperado: Felipe II decidió instalar allí la Corte de forma permanente. La elección sorprendió a muchos y desconcertó a otros tantos. ¿Por qué no Toledo, tan venerable? ¿Por qué no Valladolid, tan ligada a la Corona? ¿Por qué una villa de cazadores, con un castillo en lo alto y calles polvorientas, cuya mayor gloria parecía ser su cielo limpio?

La respuesta no llegó en forma de proclama. El ‘rey Prudente’ nunca explicó sus motivos, pero sus decisiones hablaron por él. Al convertir Madrid en el centro administrativo, político y simbólico de la Monarquía Hispánica, puso en marcha una transformación profunda y acelerada. En pocos años, la villa se convirtió en una ciudad vibrante, poblada de embajadores y escribanos, artistas y cortesanos, espías, clérigos, comerciantes y aventureros. Donde antes había callejuelas tranquilas comenzaron a alzarse casas nobles, conventos, hospitales, colegios, archivos, imprentas, mentideros y procesiones.

Madrid se convirtió en el escenario del poder, pero también en un laboratorio de futuro que acogía una sociedad nueva, urbana, mestiza, bulliciosa y contradictoria. Y entre todos los cambios que trajo consigo la llegada de la Corte, uno resultó decisivo: la necesidad urgente de educación.

No bastaba con levantar palacios; había que formar a quienes los habitarían. No bastaba con acuñar monedas; había que enseñar a leerlas. No bastaba con erigir altares; era preciso preparar predicadores capaces de responder a la Reforma. En ese caldo de cultivo, mezcla de fervor católico, espíritu renacentista, ansia de orden y deseo de saber, emergió una figura clave: la del maestro humanista.

Juan López de Hoyos vivió, escribió y enseñó en esa ciudad que aún no era del todo capital, pero que ya se pensaba a sí misma como centro. Y lo hizo en un momento especialmente significativo. A finales de la década de 1560, la villa se vestía de luto por la muerte del príncipe don Carlos y de la reina Isabel de Valois, mientras preparaba, con pompa y artificio, el recibimiento de la nueva soberana, Ana de Austria. Tres ceremonias, tres emociones colectivas, tres crónicas que López de Hoyos convertiría en testimonio impreso. Madrid era, por primera vez, ciudad protagonista… y él, su narrador.

Pero más allá de la solemnidad de las exequias o del boato de las entradas reales, lo que se respiraba en el ambiente era una inquietud de época. Las ideas de Erasmo seguían resonando en ciertos círculos intelectuales, pese a la atenta vigilancia de la Inquisición. El Renacimiento no había desaparecido, aunque comenzaba a mostrar fisuras. En los estudios de gramática, como el Estudio de la Villa, todavía se enseñaba a pensar, a discutir, a confrontar a Cicerón con san Pablo; a aprender latín para hablar con Dios… pero también con el poder.

Madrid era un espacio en construcción y, como toda ciudad que empieza a imaginar su futuro, necesitaba palabras que la nombraran y la definieran. En esa tarea, López de Hoyos fue pionero, no solo como cronista o maestro, sino como testigo lúcido de una ciudad que dejaba atrás su condición de villa para comenzar a convertirse en mito.

III. ORÍGENES DE JUAN LÓPEZ DE HOYOS: UN HUMANISTA EN LA VILLA_

Antes de ser maestro de genios o cronista de la ciudad, Juan López de Hoyos fue, simplemente, Juan. Nació en Madrid en una época en la que la villa aún no soñaba con convertirse en capital de un imperio. La fecha exacta de su nacimiento oscila entre 1511 y 1535, según las fuentes. Lo que sí parece indiscutible es su origen humilde. Su padre, Alonso López de Hoyos, ejercía como herrero, un oficio modesto pero imprescindible en una ciudad en pleno crecimiento. Su madre, Juana de Santiago, era analfabeta, pero dejó en él una huella profunda. Crió a una decena de hijos entre estrecheces y coraje: una de esas mujeres invisibles que hacen historia sin necesidad de escribirla.

En ese entorno de recursos escasos, el joven Juan aprendió pronto a ver en el estudio un camino posible de ascenso y dignidad. Su inteligencia, tenacidad y carácter le permitieron formarse en la Universidad de Alcalá de Henares, bastión del humanismo cristiano impulsado por el cardenal Cisneros. Allí no solo adquirió una sólida formación en gramática y retórica, sino que se empapó de un espíritu renacentista que buscaba conciliar fe y razón, las Sagradas Escrituras y los autores clásicos, la tradición heredada y el deseo de comprender el mundo.

Ya ordenado sacerdote, Juan no eligió una carrera cortesana ni ambicionó cargos eclesiásticos de relumbrón, prefirió permanecer en su ciudad natal. En 1568, tras superar unas oposiciones ante un tribunal llegado desde Alcalá, obtuvo la cátedra de Gramática del Estudio de la Villa. Con ese nombramiento no solo se convirtió en el maestro oficial de la única escuela pública reconocida por el Concejo de Madrid; se transformó también en referente moral e intelectual de una generación destinada a vivir tiempos convulsos.

Pero López de Hoyos no fue un mero funcionario de la enseñanza, su vocación iba más allá. Enseñaba latín, sí, pero también enseñaba a dudar. Enseñaba retórica, no como adorno, sino como herramienta para argumentar con rigor y pensar con claridad. Enseñaba historia antigua no como un museo de fechas, sino como un espejo en el que leer los errores del presente. Quienes entraban en su aula no encontraban a un teólogo severo ni a un gramático petulante, sino a un hombre que había leído a Erasmo, que creía en la educación como acto liberador y que hablaba con la misma pasión de Cicerón que de las verdades eternas.

No era ajeno al poder, pero nunca fue servil. Nunca se dejó domesticar por el dogma. Su estilo tenía algo de socrático y algo de franciscano: firme en las ideas y cercano en el trato. Sus alumnos lo percibían más como guía que como autoridad, más acompañando desde el aula que predicando desde el púlpito.

Instalado en el corazón de un Madrid que despertaba a un Renacimiento tardío, López de Hoyos no se limitó a transmitir conocimientos. Se convirtió en puente entre la tradición medieval que comenzaba a resquebrajarse y una nueva manera de mirar el mundo, entre el humanismo europeo y la cultura castellana; entre el poder que alzaba iglesias y palacios y la necesidad urgente de formar ciudadanos capaces de pensar con criterio.

Aquel joven criado entre herramientas de hierro y palabras susurradas por su madre llegó a ser algo más que un maestro. Fue un intelectual de vocación madrileña, un sabio sin oropeles y un humanista que nunca quiso dejar de ser vecino.

Esa cercanía fue, quizá, su mayor virtud.

IV. EL ESTUDIO DE LA VILLA: UNA ESCUELA PARA PENSAR_

A mediados del siglo XVI, aprender en Madrid seguía siendo un privilegio, no un derecho. Las escuelas eran escasas, los libros caros y los maestros, pocos. La enseñanza, más que una vía de progreso personal, se concebía como una instrucción al servicio del orden establecido y sin embargo, en el corazón del Madrid que empezaba a transformarse en Corte, existía un espacio singular donde se enseñaba algo más que a repetir.

Ese lugar era el Estudio de la Villa.

Creado por los Reyes Católicos, el Estudio fue la institución educativa oficial del Concejo madrileño. Durante décadas funcionó como la única escuela pública de prestigio de la ciudad, con un propósito bien definido: formar a los jóvenes de la villa en las letras humanas (gramática, latín, historia, retórica y ética) no para entretenerlos, sino para prepararlos para la vida pública. No pretendía moldearlos como piezas intercambiables, sino hacer de ellos hombres capaces de leer y escribir, de hablar y argumentar, de comprender y discernir.

El aula no era un templo del silencio, era un pequeño foro de pensamiento incrustado en una ciudad en plena ebullición donde no se enseñaban recetas para superar exámenes, sino herramientas para afrontar el mundo. Y al frente de esa escuela, en el último tercio del siglo, se encontraba Juan López de Hoyos.

Bajo su magisterio, el Estudio vivió una etapa de especial vitalidad. No solo atrajo a jóvenes madrileños con aspiraciones académicas, sino también a quienes buscaban algo más que una carrera previsible. Allí se respiraba un aire distinto, más inquieto y más libre. La enseñanza no se reducía a declinar verbos ni a memorizar fechas: consistía en despertar la inteligencia, afinar el oído para la palabra justa y aprender a leer entre líneas. También, aunque nunca se formulara en voz alta, se promovía pensar con criterio propio en tiempos de vigilancia.

El Estudio competía con otros centros que comenzaban a proliferar al amparo de las órdenes religiosas, como los colegios de los teatinos o los recién llegados jesuitas con su Colegio Imperial. Estos últimos acabarían imponiéndose gracias a su red bien financiada, su disciplina férrea y el respaldo institucional. Pero durante un tiempo, mientras duró el impulso de López de Hoyos, el Estudio resistió con una fuerza que no procedía del oro ni del poder, sino de la vocación y de la palabra.

Allí se comentaban los textos de Cicerón y se desmenuzaban las enseñanzas de Erasmo, siempre en voz baja, siempre con la cautela de quien sabe que educar puede ser también un acto político. En ese cruce entre enseñanza y pensamiento libre se forjó la huella más duradera del maestro.

Lo que hacía especial al Estudio no era su edificio, ni su mobiliario, ni siquiera su antigüedad. Lo que lo convertía en un espacio excepcional era su espíritu, un lugar donde un muchacho de origen humilde podía aprender a mirar el mundo con ojos críticos. Donde un maestro no se conformaba con transmitir reglas, sino que invitaba a preguntarse por el porqué de las cosas. Donde, sin proclamas ni gestos grandilocuentes, se sembraban dudas. Y en tiempos de dogma, sembrar dudas era casi un acto de resistencia.

Hoy el edificio original ha desaparecido, pero el espíritu que lo animó sigue siendo una lección vigente. No tanto sobre el pasado como sobre lo que la educación debería seguir siendo: una forma de liberación, no de domesticación.

V. EL ENCUENTRO DECISIVO: CERVANTES, EL DISCÍPULO_

Hay encuentros que no parecen importantes en el momento en que suceden. Nadie los fotografía, nadie los anota y nadie los acompaña con fanfarrias. Solo con el paso del tiempo, a veces con siglos de distancia, comprendemos que algo decisivo empezó a cambiar en el instante en que dos vidas se cruzaron.

Así fue el encuentro entre Juan López de Hoyos y Miguel de Cervantes.

Corría el año 1567 cuando el joven Miguel, apenas veinteañero, llegó al Estudio de la Villa. Su familia arrastraba una historia de dificultades económicas, mudanzas constantes y aspiraciones frustradas. Su padre, cirujano barbero, había intentado abrirse camino a base de oficios sin brillo; su madre, Leonor, luchaba por sostener un hogar digno en medio de la precariedad. En ese contexto, el acceso de Miguel al Estudio era, más que un paso académico, una esperanza vital.

Y allí estaba López de Hoyos. Rector del centro, maestro de gramática y humanista por vocación. No era un simple educador, era un hombre capaz de ver en sus alumnos algo más que aptitudes. Sabía leerles el carácter… e incluso el alma.

En Cervantes no encontró un prodigio precoz ni un discípulo dócil. Encontró algo mejor: una mente inquieta, una imaginación encendida y una rebeldía aún desordenada. No tardó en intuir que aquel muchacho albergaba una promesa que pocos sabrían reconocer. Por eso, cuando años después publicó una de sus obras conmemorativas, no dudó en referirse a él como ‘mi caro y amado discípulo’. No era una fórmula de cortesía. Cervantes aún no era célebre, pero su maestro ya había sabido ver en él todo su potencial.

Aquella relación, breve en el tiempo pero intensa en significado, dejó una huella profunda en ambos. En Miguel, porque López de Hoyos le ofreció algo más que clases: le brindó confianza y una primera oportunidad literaria. Le abrió el camino de la publicación al incluirlo en el homenaje poético a la reina Isabel de Valois, con cuatro composiciones firmadas con su propio nombre, lo que supuso una especie de bautismo, el momento en que el aprendiz de escritor comenzaba a hablar con voz propia.

Y en Juan, porque en Miguel encontró quizá al alumno que daba sentido a toda una vida dedicada a enseñar. No el más obediente, ni el más brillante a primera vista, sino aquel que supo traducir mejor en palabras la semilla del pensamiento libre que su maestro había sembrado.

Ambos compartieron algo más que un aula: compartieron lecturas discretas, casi clandestinas. Erasmo de Róterdam, el pensador que cuestionaba la solemnidad del poder y de la Iglesia, fue uno de sus autores de referencia. Lo leían en voz baja, conscientes del riesgo, pero también del valor de ese gesto. No se trataba solo de desafiar la ortodoxia, sino de aprender a mirar el mundo desde otro lugar.

Podemos imaginarlos en una estancia modesta del Estudio, hojeando el Elogio de la locura mientras, fuera, rugía una ciudad entregada a ceremonias reales y jerarquías cada vez más rígidas. Ellos, en cambio, hablaban de libertad, de ironía y de duda. Podemos apostar porque algo de esa conversación acabaría latiendo, años después, en las páginas de El Quijote.

La relación no fue larga. Cervantes abandonó Madrid poco después, obligado a huir tras un duelo desafortunado que daría inicio a su etapa italiana y militar, tan llena de luces como de cautiverios. Pero lo aprendido junto a López de Hoyos no se perdió. Permaneció vivo en su forma de mirar, en su defensa de la dignidad humana, en su ironía contra la hipocresía y en su fe en la palabra como acto de justicia.

No consta que volvieran a verse y, sin embargo, el vínculo maestro-discípulo perduró más allá de las aulas y del tiempo. No tanto como recuerdo, sino como una complicidad invisible.

Porque hay maestros que enseñan mucho más que contenidos: enseñan a vivir.

VI. HUMANISTA, CRONISTA Y EDUCADOR DE MADRID_

Madrid no tuvo universidad hasta bien entrado el siglo XIX. Durante siglos fue una ciudad de escuelas, de colegios religiosos, de gramáticos y retóricos, pero no de saberes institucionalizados al más alto nivel. Y, sin embargo, sí contó con figuras que la pensaron, la narraron y la elevaron desde el conocimiento. Juan López de Hoyos fue una de ellas.

Como humanista, se inscribía en la tradición de quienes veían en la educación el camino hacia el progreso moral y cívico de la sociedad. Su saber no se encerraba entre muros ni se reservaba a una minoría ilustrada: tenía una vocación pública, directa y útil. Enseñaba para formar personas completas, capaces de comprender su tiempo, de dialogar con el pasado y de participar activamente en el presente. Su mirada estaba más cerca de Erasmo que de Trento. Prefería la reflexión a la memorización mecánica y, por ello, para muchos fue un referente intelectual y ético.

Pero además de enseñar, escribió, y supo hacerlo desde el lugar de quien observa su ciudad no como un mero escenario, sino como una protagonista con voz propia. López de Hoyos puede considerarse, en muchos sentidos, el primer gran cronista de Madrid. No fue el primero en escribir sobre la villa, pero sí el primero en hacerlo desde dentro, con la voluntad expresa de dar cuenta de sus rituales, de sus espacios y de su lenguaje. Fue testigo de algunos de los acontecimientos más significativos de la ciudad en la segunda mitad del siglo XVI y supo fijarlos en el papel con una mirada a medio camino entre el relato, el testimonio y la pedagogía.

En 1568, tras la muerte del príncipe don Carlos y de la reina Isabel de Valois, el Concejo encargó a López de Hoyos la redacción de los epitafios, jeroglíficos y textos conmemorativos destinados a las honras fúnebres. Aquella escritura, más que un ejercicio literario, constituyó un gesto político y simbólico. A través de esos textos se construía una imagen idealizada del poder, de la monarquía y del orden social. Y en esa tarea, López de Hoyos no actuó como un simple escribano, asumió el papel de mediador entre la institución y el pueblo, poniendo palabras allí donde antes solo había rito.

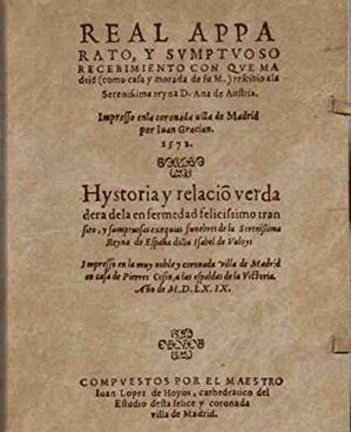

Tres años después, en 1571, firmó otra obra esencial: Real apparato y sumptuoso recebimiento con que Madrid rescebió a la Sereníssima reyna doña Ana de Austria. En ella narró con detalle el fastuoso recibimiento que la ciudad organizó para la cuarta esposa de Felipe II. No se limitó a describir desfiles y decoraciones: explicó los símbolos, desentrañó las alegorías, interpretó los emblemas clásicos y bíblicos que poblaban las calles. El texto es, al mismo tiempo, programa ideológico, lección de historia antigua, guía urbana y ejercicio de pedagogía política. Todo eso cabía en la obra de un maestro.

En paralelo a su labor como cronista ceremonial, López de Hoyos escribió también sobre la ciudad misma. En su Declaración de las armas de Madrid y algunas antigüedades se adentró en el pasado de la villa, rastreó sus orígenes y llegó incluso a mitificar su fundación. El texto combina historia, leyenda y orgullo cívico. No aspira a una rigurosidad científica moderna, pero sí revela una clara voluntad de construir una identidad madrileña, de dotar a la ciudad de un relato que legitimara su presente y le permitiera aspirar a un futuro mayor.

Curiosamente, mientras escribía, López de Hoyos siguió enseñando… y también predicando. Fue capellán de la capilla del Obispo y párroco de San Andrés. Desde el púlpito, al igual que desde la cátedra, ofrecía una visión del mundo en la que convivían fe, razón y palabra. No fue un agitador, pero sí un generador de ideas. Sus sermones eran claros, hondos y persuasivos, porque nunca buscó deslumbrar, sino invitar a pensar.

VII. OLVIDO Y SOMBRA: EL FINAL DE SU VIDA_

El final de Juan López de Hoyos no tuvo público ni pompa. Ninguna ceremonia grandilocuente, ningún reconocimiento oficial, ninguna comitiva de discípulos ilustres llorando su pérdida… Fue un final sereno, silencioso, casi modesto, como lo había sido buena parte de su vida. Para entonces, el Estudio de la Villa comenzaba a verse eclipsado por otras instituciones educativas mejor financiadas. El Madrid que él había ayudado a pensar avanzaba ya por sendas más barrocas, más formales, más alejadas del ideal humanista que lo había inspirado.

Murió en junio de 1583, tras una vida entregada al estudio, la docencia y la escritura. Lo hizo en su ciudad, en su parroquia, entre los suyos. No hay constancia de últimas palabras memorables ni de visitas notables en su lecho de muerte. Pero sí dejó algo que habla por él: un testamento minucioso, repleto de detalles, de nombres y de vínculos. En él, además de ordenar sus bienes materiales, asoman las huellas de su mundo interior. Dispuso ser enterrado en el convento de San Francisco, hoy desaparecido bajo las transformaciones urbanas del centro. Quiso que lo acompañara en su funeral la cofradía de la Vera Cruz, integrada por ‘naturales’ de la villa, madrileños de pleno derecho. También destinó recursos para que su sobrino heredara su capellanía y prolongara el vínculo familiar con la Iglesia.

No se conoce con exactitud el lugar de su tumba. Tampoco se conserva una casa-museo, ni un archivo personal, ni siquiera un retrato fiable. Su rostro se ha diluido en la niebla de los siglos. Su nombre quedó relegado a notas a pie de página, a citas eruditas y a placas discretas que pocos leen con atención. Mientras otros ilustres de su tiempo ingresaban en la historia oficial con biografías ampulosas y mausoleos de mármol, López de Hoyos fue deslizándose lentamente hacia el olvido.

En parte, porque nunca persiguió la notoriedad, y en parte, porque su legado estaba hecho de materiales difíciles de conservar: palabras, ideas, enseñanzas e influencias. Una herencia que no llena vitrinas ni archivos, pero que moldea conciencias y atraviesa generaciones.

Su discípulo más célebre, Miguel de Cervantes, apenas lo menciona en su obra. No hay dedicatorias explícitas ni evocaciones directas, ningún recuerdo literario que lo nombre. A simple vista, podría parecer que el alumno olvidó al maestro, pero quien se adentra en la arquitectura profunda de la prosa cervantina, en la cadencia de sus razonamientos, en la ironía con la que desmonta los dogmas o en la ternura con la que mira al ser humano, quizá alcance a percibir la sombra silenciosa de quien le enseñó a pensar.

La historia no siempre es justa con quienes más le han dado. A veces aplaude a los que gritan y olvida a los que siembran. López de Hoyos sembró en sus aulas, en sus libros, en sus palabras y en una ciudad que aún no sabía que sería capital. Pero también sembró en un joven escritor que todavía ignoraba que llegaría a ser inmortal.

Y, como los verdaderos sembradores, supo hacerlo sin esperar la cosecha.

VIII. LEGADO INVISIBLE, IMPACTO INMENSO_

¿Quién recuerda hoy al maestro del genio?

En los libros de historia su nombre aparece con letra pequeña; en las guías turísticas apenas se menciona; en los itinerarios literarios de Madrid suele quedar en segundo plano, eclipsado por los grandes nombres del Siglo de Oro. Y, sin embargo, sin Juan López de Hoyos es posible que no conociéramos al Cervantes que cambió para siempre la literatura universal.

Hoy, mientras caminamos por la calle de la Villa o por la plaza de San Andrés, cuesta imaginar a aquel maestro de paso firme y sotana gastada, cargado de libros, descendiendo por las cuestas del viejo Madrid. Pero, sin embargo, ahí está. En los cimientos invisibles de la cultura madrileña. En la memoria subterránea de la ciudad. En cada gesto docente que, sin proponérselo, cambia una vida.

Su historia nos obliga a repensar el concepto mismo de legado, no como algo que brilla, sino como algo que arraiga. Porque si hay algo que define el trabajo de los verdaderos maestros es que rara vez reciben aplausos.

López de Hoyos encarna a todos esos hombres y mujeres que han dedicado su vida a enseñar sin pedir nada a cambio. A formar no solo profesionales, sino personas, acompañando trayectorias que aún no saben lo que serán; detectando talentos antes de que se manifiesten; e intuyendo, en una redacción torpe o en un comentario fugaz, la posibilidad de algo grande, ayudándolo a brillar sin buscar protagonismo.

Hoy, cuando tanto se habla de la educación como herramienta de transformación, su figura adquiere una vigencia inesperada. Recuperar su memoria no es solo un acto de justicia histórica, es también una forma de reivindicar la pedagogía como arte mayor. Esa capacidad de tocar una vida sin dejar huella visible, de intervenir sin interferir y de acompañar sin eclipsar.

En una época en la que todo parece medirse por la inmediatez, la popularidad o la cifra, quizá convenga detenerse y recordar que la influencia más profunda suele ser la más silenciosa.

Juan López de Hoyos no escribió tratados inmortales ni no ocupó los altares de la fama… pero cambió el curso de una vida, y esa vida cambió muchas otras.

Tal vez haya llegado el momento de mirar con más respeto a los maestros que, en voz baja, siembran conciencia y valores… porque una sociedad que no honra a quienes la educan está condenada a construirse sin cimientos.

“Sobre el cimiento de la necedad, no asienta ningún discreto oficio”